Im Umfeld unserer Möckernkiez-Genossenschaft lebten in früheren Zeiten namhafte Persönlichkeiten, an die erinnert werden sollte. Zu ihnen gehört Max Sievers.

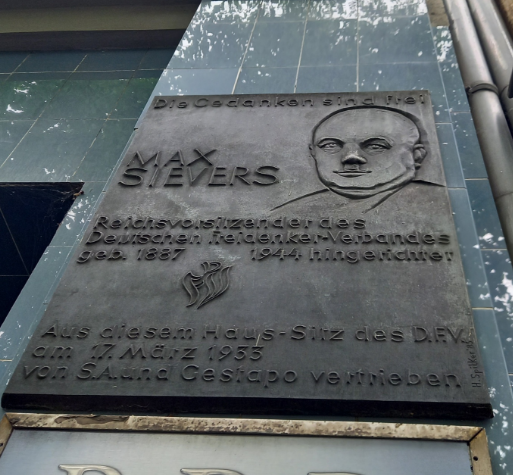

In der Gneisenaustraße 41 erinnert eine schwer lesbare, in drei Metern Höhe angebrachte Gedenktafel an den von den Nationalsozialisten ermordeten Freidenker und Sozialisten Max Sievers. An diesem Ort befand sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Geschäftsstelle des 1905 ursprünglich als marxistischer „Verband der Freidenker für Feuerbestattung“ gegründeten Vereins. In Historikerkreisen wird dieses Jahr als die Geburtsstunde der organisierten Freidenkerbewegung in Deutschland angegeben, deren Anfänge aber eigentlich schon ein Vierteljahrhundert früher auf Wilhelm Liebknecht zurückzuführen sind.

Ursprünglich entstand die Freidenkerbewegung im Zuge der englischen Aufklärung und bezeichnete Menschen, die sich nicht durch Vorgaben von vermeintlichen Autoritäten leiten lassen, sondern nur an Fakten orientieren wollten. In der NS-Zeit wurden die Organisationen der Freidenker verboten und ihre führenden Köpfe verfolgt, denn ihr Erbe der europäischen Aufklärung, des Atheismus, der bürgerlichen sowie der marxistischen Religionsphilosophie war mit der NS-Ideologie unvereinbar.

Wichtige Programmpunkte der Freidenker waren die Weltlichkeit des Schulwesens, die Abschaffung des Religionsunterrichts und des religiösen Zwangseides an den Gerichten sowie die Beseitigung der Strafbarkeit von Abtreibungen. Neben der Propagierung der Feuerbestattung boten die Freidenker eine Sterbeversicherung an und erfüllten damit neben einem kulturellen zugleich ein soziales Bedürfnis. Die „Proletarischen Freidenker“ sahen ihren Hauptzweck in der Entwicklung einer „alternativen Gemeinschafts- und Feierkultur“ sowie im politisch-weltanschaulichen Kampf gegen den Einfluss der Kirche.

1922 wurde Max Sievers Sekretär und Geschäftsführer des Vereins „Freidenker für Feuerbestattung“ in der Friedrichshainer Friedenstraße. Als Kaufmann gründete er Tochterunternehmen des Vereins, die zu erschwinglichen Preisen Särge, Sterbekleidung und weitere Begräbnis-Utensilien anboten. 1923 verfasste Sievers die Broschüre „Warum Feuerbestattung?“. In dieser Schrift trat er dafür ein, dass Feuerbestattung und Freidenkerbewegung zusammengehörten und dass das Eintreten für die Feuerbestattung ein politischer Kampf sei: „(…) wir bekämpfen weiter die grausame Ungerechtigkeit, (…) dass noch Kapital geschlagen wird aus dem Tod eines Menschen (…)“. 1930 gab sich die Organisation den Namen „Deutscher Freidenker-Verband“ und wählte Max Sievers zum Vorsitzenden.

Max Wilhelm Georg Sievers wurde am 11. Juli 1887 in Tempelhof geboren. Seine Mutter war Arbeiterin, sein Stiefvater von Beruf Tischler. Die Familie zog nach Rixdorf, heute Neukölln. Dort, im proletarischen „Roten Rixdorf“, erlebte der junge Max Sievers die harte soziale Wirklichkeit des Kaiserreiches. Im Alter von 12 Jahren verließ er die Schule und musste für seinen Lebensunterhalt selbst aufkommen. Er besuchte nebenher eine Abendschule und fand 1907 Arbeit als Kaufmännischer Angestellter im Verlagswesen. Er wurde Mitglied der freien Gewerkschaften und der Zentralgemeinschaft der proletarischen Freidenker. Als solcher beteiligte er sich aktiv an der Kirchenaustrittsbewegung.

1913 heiratete Max Sievers, doch seine Ehefrau Marie starb wenige Jahre später, vermutlich an Schwindsucht und Unterernährung. 1915 wurde er als Soldat einberufen und kurz darauf schwer verletzt. Nach mehreren Operationen wurde er zuerst in Belgien, dann in Berlin zum Sanitätsdienst eingesetzt. In Belgien lernte er Denise Wauquieur (oder Wauquier) kennen, die 1921 seine zweite Ehefrau wurde.

Der Schrecken des Krieges ließ ihn zu einem entschiedenen Kriegsgegner werden. In der Weimarer Republik verfolgte Max Sievers konsequent die Idee einer „deutschen Räterepublik“. Seine politischen Stationen waren nacheinander KPD, KAG (Arbeitsgemeinschaft ausgeschlossener KPD-Mitglieder) und SPD. Sein politischer Kurs bestand aber nie in der strikten Einhaltung einer Parteilinie. Sievers forderte vor allem die Bildung und Aufklärung breiter Massen im Rahmen einer „sozialistischen Kulturorganisation“.

1933 wurde der Verein unter Zwangsverwaltung gestellt. Max Sievers wurde in „Schutzhaft“ genommen und schwer misshandelt. Nach seiner Freilassung gelangte er über Holland und Belgien nach Basel. Am 25. August 1933 wurde ihm die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt. 1937 erschien die erste Nummer der Zeitung „Freies Deutschland. Organ der deutschen Opposition“, herausgegeben von Max Sievers und seiner Ehefrau. 1939 wurde in Stockholm sein Buch „Unser Kampf gegen das Dritte Reich“ veröffentlicht, sein politisches Testament.

1940 ging das Ehepaar Sievers in die USA, kehrte jedoch aus familiären Gründen nach Belgien zurück. Danach gelang es den beiden nicht mehr, in die USA zurückzukehren, weil die Wehrmacht Belgien überfiel. Sie flohen nach Nordfrankreich; ein Asylgesuch an die Schweiz wurde abgelehnt. Über einen Verwandten der Frau versuchte man Geld aus der Schweiz herbeizuschaffen. Der Geldbote wurde aufgegriffen und verriet unter Folter Herkunft und Empfänger.

Max Sievers wurde im August 1943 in das Untersuchungsgefängnis Berlin-Plötzensee verbracht. Aus dem Vernehmungsprotokoll der Gestapo geht seine unveränderte Haltung hervor: „Meine politische Einstellung ist nach wie vor sozialistisch“. Sein Mitstreiter Heinz Kühn charakterisierte ihn in seinen Memoiren wie folgt: „Max Sievers war ein redlicher und uneigennütziger Mann (…) Er war ein kämpferischer Freidenker von altem Schrot und Korn, politisch links bei den Unabhängigen.“

Vorgeworfen wurde ihm im Prozess die „Vorbereitung zum Umsturz des Dritten Reichs“. Er wurde des Hochverrats angeklagt, „weil er als führender Emigrant durch jahrelange Herausgabe von Schriften, die vielfach in das Reich ein- geschmuggelt worden sind, (…) die Feinde des Reichs begünstigt“ habe. Am 17. November 1943 fällte der 1. Senat des Volksgerichtshofs unter Vorsitz Roland Freislers das Urteil: „Er wird mit dem Tode bestraft“ wegen „Vorbereitung zum Hochverrat und Feindbegünstigung“. Das Protokoll umfasste nur wenige Zeilen: „Die Anklage wurde verlesen; der Angeklagte leugnete nicht; der Anklagevertreter forderte die Todesstrafe; der Pflichtverteidiger beantragte ein gerechtes Urteil“.

Drei Tage später wurde Max Sievers von Plötzensee in das Zuchthaus Brandenburg-Görden überführt. Dort wurden während der NS-Diktatur über 2000 Personen, die aus politischen Gründen verurteilt worden waren, hingerichtet. Darunter befanden sich viele Kommunisten, Sozialdemokraten, Kriegsdienstverweigerer und Geistliche.

Im Dezember 1943 unternahmen zwei Schwestern von Sievers den vergeblichen Versuch, das Leben ihres Bruders mit einem Gnadengesuch zu retten. Der Reichsminister der Justiz teilte am 5. Januar 1944 dem Oberreichsanwalt mit, dass er „auf Ermächtigung des Führers beschlossen“ habe, „von dem Begnadigungsrecht keinen Gebrauch zu machen“.

Am 17. Januar 1944 um 13 Uhr wurde Max Sievers mitgeteilt, dass die Hinrichtung zwei Stunden später erfolgen würde. Das Protokoll vermeldet: „Der Verurteilte verhielt sich während der Verkündigung ruhig und gefasst.“

Text und Foto: Norbert Peters