Gottfried Benn – Arzt und Dichter.

Im Umfeld unserer Möckernkiez-Genossenschaft lebten in früheren Zeiten namhafte Persönlichkeiten, an die erinnert werden sollte. Zu ihnen gehört Gottfried Benn.

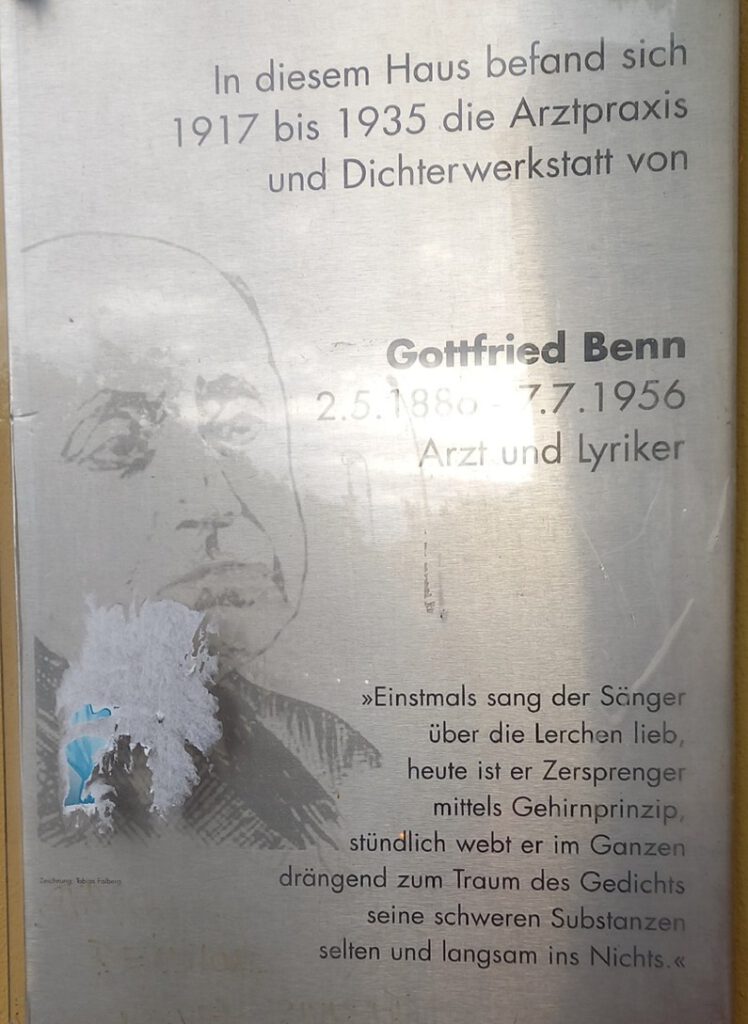

Im Gebäude Mehringdamm 38/Ecke Yorckstraße (heute ein „SpätiShop“) hatte der Arzt und Schriftsteller Gottfried Benn 18 Jahre lang eine Praxis für Haut- und Geschlechtskrankheiten. Dort gibt es seit 2006 die obige Gedenktafel.

Benn (1886 bis 1956) war einer der bedeutendsten deutschsprachigen Lyriker und Essayisten des 20. Jahrhunderts. Zur Zeit seiner expressionistischen Anfänge galt er als lyrischer Avantgardist. 1951 wurde ihm der Georg-Büchner-Preis verliehen, 1952 das Bundesverdienstkreuz.

Gottfried Benn wuchs in einem evangelischen Pfarrhaushalt in der Neumark auf. Nach dem Abitur in Frankfurt an der Oder studierte er ab 1903 Theologie, Philosophie und Philologie in Marburg an der Lahn und Berlin, wechselte aber 1905 gegen den Willen des Vaters zum Studium der Medizin, das er 1912 abschloss. Das Zerwürfnis mit seinem Vater beschrieb Benn 1918 in einem Brief wie folgt: „Pastorensohn vom Lande. Hineingeboren in religiöse Atmosphäre, von Kind auf damit vollgesäugt, bildet das Religiöse einen Bestand meiner Seele. Daneben wuchs und blühte seit Erinnern eine große Sehnsucht nach Leben und Schönheit, die ihren Ausdruck fand in dem Verlangen: Künstler werden. (…) Der Riss wurde zur Kluft.“

Mit Beginn des Ersten Weltkriegs wurde Benn zum Kriegsdienst eingezogen. In Brüssel kam er in Kontakt mit einer deutschen Künstlerkolonie, die sich dem Expressionismus verschrieben hatte. 1917 wurde Benn als kriegsuntüchtig aus dem Militärdienst entlassen, kehrte nach Berlin zurück und machte eine dermatologische Facharztausbildung.

Benns frühe Gedichte stehen in der Tradition der „Ästhetik des Hässlichen“, sie sind zynisch und ihre Thematik stammt aus der Pathologie, was ihm viel Kritik einbrachte. Seine von naturwissenschaftlichen Fachbegriffen im Stakkatostil durchzogene Form verwirrte und stieß viele Kritiker ab. „Der heilen Welt des Bürgertums rotzt Benn in Zeiten des Ersten Weltkriegs die blutige Welt des Leichenschauhauses entgegen.“ (Karl-Josef Kuschel in der Hörfunksendung „Aus Religion und Gesellschaft“, 2019). Benn folgte in seinen Gedichten dem Leitsatz: „Ich will meinen eigenen Gott finden.“

Mit „Gesammelte Gedichte“ schaffte er 1927 den Durchbruch zu einem etablierten Autor, der sich auch im Rundfunk und in Tageszeitungen zu einem gefragten Kommentator des aktuellen Geschehens einen Namen machte. 1932 wurde Benn in die Sektion Dichtkunst der Preußischen Akademie der Künste aufgenommen und veröffentlichte seinen vielbeachteten Aufsatz „Goethe und die Naturwissenschaften“ aus Anlass von Goethes 100. Todestag.

Mit der von ihm verfassten Aufforderung an die Akademiemitglieder, sich „unter Anerkennung der veränderten geschichtlichen Lage“ für den neuen Staat „zur Verfügung zu stellen“, diente sich Benn den Nationalsozialisten an. Während ihm die meisten Mitglieder zustimmten, erklärten u. a. Ricarda Huch, Alfred Döblin und Thomas Mann demonstrativ ihren Austritt. Benn zog sich daraufhin weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück.

1935 wurde er als Leitender Arzt der Wehrersatzinspektion Hannover in die Reichswehr aufgenommen. In seiner Lyrik feierte er Friedrich Nietzsche und forderte zu „männlich-heroischer Größe“ auf. Trotzdem wurde er von Propagandaminister Goebbels weiterhin als „Kulturbolschewist“ diffamiert, weil Benn sich in seinen frühen Jahren dem Expressionismus verschrieben hatte. 1936 wurde er im „Schwarzen Korps“, der Wochenzeitung der SS, und im „Völkischen Beobachter“ als „entartet“ eingestuft und als „Ferkel und Pornograph“ bezeichnet. Folgerichtig fand 1938 sein Ausschluss aus der Reichsschrifttumskammer statt, gleichbedeutend mit einem generellen Publikationsverbot.

Der verlorene Zweite Weltkrieg, der Suizid seiner Ehefrau aus Angst vor Übergriffen sowjetischer Soldaten sowie die Zerstörung seiner Berliner Praxis ließen Benn monatelang in tiefe Depression versinken. Sein literarischer Wiederaufstieg begann 1948 mit „Statische Gedichte“. Diese gelten heute als seine beliebtesten und ließen ihn zu einem der bekanntesten Dichter der jungen Bundesrepublik werden. An ihm orientierten sich spätere Lyriker wie Peter Rühmkorf, Hans Magnus Enzensberger, Robert Gernhardt oder Durs Grünbein.

Gottfried Benn starb im Alter von 70 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Waldfriedhof Dahlem.

„Was war Gottfried Benn für ein Mensch? Schwer zu sagen, weil wir ja wissen, wie ambivalent, wie schillernd sein Charakter ist, wie problematisch sein Verhalten, politisch und auch menschlich, ist. Aber er hat uns gelehrt, was Sprachvertrauen ist. Er hat uns unsterbliche Gedichte hinterlassen. (…) Das ist für mich einer, der im Widerstand gegen den Zeitgeist existiert hat. Und für diesen Widerstand preise ich ihn.“ (Karl-Josef Kuschel, 2019)

(Die Gottfried-Benn-Gesellschaft Schweinfurt hat angekündigt, die verunstaltete Gedenktafel ihres Namensgebers demnächst reinigen zu lassen.)

Text und Foto: Norbert Peters